جيمس ويب يرصد دفقة كربونية مدهشة حول نجم صغير

28 June 2024

نشرت بتاريخ 9 يونيو 2024

دراسة على الفئران تكشف أن الخلايا العصبية تعمل على تكوين ذكريات طويلة الأمد بمساعدة استجابات التهابية.

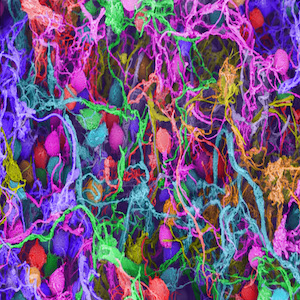

Credit: Ted Kinsman/Science Photo Library

عندما تتكوَّن الذكريات طويلة الأمد، تتعرض بعض خلايا المخ لدفقات كهربية شديدة، تكون من القوة بحيث تدفع الحمض النووي إلى الإفلات من هذه الخلايا. ثم تأتي الاستجابة المناعية لإصلاح هذا العَطَب، والمساعدة على تثبيت الذكريات وترسيخها، حسبما جاء في دراسة حديثة أُجريت على الفئران.

تُعد نتائج هذه الدراسة، المنشورة في دورية Nature في السابع والعشرين من مارس الماضي1، "شيقة للغاية"، حسب تعليق لي-هوي تساي، عالمة البيولوجيا العصبية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومقُّره مدينة كامبريدج الأمريكية، علمًا بأنها لم تشارك في الدراسة المذكورة. وأوضحت تساي أن الدراسة تسهم في رسم صورة عن مرحلة تكوين الذكريات بوصفها "مرحلة خطرة". ما يحدث عادةً أن الكسر في كلا شريطي الحلزون الخاص بجزيء الحمض النووي يكون مرتبطًا بالتعرُّض لمرضٍ بعينه، قد يكون مرض السرطان. أما في هذه الحالة، فإن دورة الكسر والإصلاح تقدم تفسيرًا لكيفية تكوُّن الذكريات، وبقائها.

تُلمح الدراسة أيضًا إلى احتمالٍ محيِّر، تحدَّثتْ عنه الباحثة المشاركة في الدراسة جيلينا رادولوفيتش، باحثة علم الأعصاب في كلية طب ألبرت أينشتاين بمدينة نيويورك الأمريكية؛ وهو أن هذه الدورة يمكن أن تكون مختلةً لدى الأشخاص المصابين بأمراض تنكُّس عصبي، مثل داء «ألزهايمر»، اختلالًا يؤدي إلى تراكم الأعطاب في الحمض النووي للخلية العصبية.

استجابة التهابية

ليست هذه المرة الأولى التي يُربط فيها بين أعطاب الحمض النووي والذاكرة. ففي عام 2021، اكتشفت تساي وفريقها أن الكسور التي تعتري الحمض النووي مزدوج الشريط منتشرة في الدماغ، وربطوا بين هذه الكسور وعملية التعلُّم2.

وسعيًا إلى امتلاك فهمٍ أفضل للدور الذي تلعبه هذه الكسور في تكوُّن الذكريات، عمدت رادولوفيتش وفريقها إلى تدريب فئران على الربط بين صدمة كهربية خفيفة وبين الانتقال إلى بيئةٍ جديدة، بحيث إذا أُعيدَت الفئران ثانيةً إلى تلك البيئة، "تتذكر" التجربة التي مرَّت بها، وتظهر عليها أعراض الخوف، كأن تبقى ساكنةً بلا حراك. ثم كان أن فحص الباحثون النشاط الجيني في الخلايا العصبية الواقعة في منطقة دماغية تلعب دورًا بارزًا في تكوين الذكريات، تُعرف بالحصين (hippocampus). فوجدوا أن بعض الجينات المسؤولة عن الالتهاب كانت لا تزال في حالة نشاط بعد مرور أربعة أيام على خضوع الفئران لذلك التدريب. وبعد مُضي ثلاثة أسابيع، لوحظ أن نشاط هذه الجينات نفسها قد تراجع تراجعًا ملحوظًا.

ووضع العلماء أيديهم على السبب الدقيق الذي يقف وراء الالتهاب: بروتين يسمَّى TLR9، يستثير استجابة مناعية لشذرات الحمض النووي الطافية قريبًا من الجدران الداخلية للخلايا. وتقول رادولوفيتش إن هذه الاستجابة الالتهابية تشبه تلك التي تستعين بها الخلايا المناعية لدى محاولة صد المادة الجينية الخاصة بالمُمْرضات (pathogens) التي تهاجم الجسم. أما في هذه الحالة، فقد اكتشف الباحثون أن الخلايا العصبية لا تصد هجومًا خارجيًا، وإنما تستجيب لحمضها النووي نفسه.

ومما أثار انتباه الباحثين، أن نشاط البروتين TLR9 كان أشد ما يكون في الخلايا العصبية بالحصين، حيث أبدت كسور الحمض النووي مقاومةً للإصلاح. في هذه الخلايا، تراكمت أدوات إصلاح الحمض النووي مكوِّنةً عُضيَّةً يُطلق عليها الجسيم المركزي أو «السنتروزوم» centrosome، الذي يرتبط عادةً بانقسام الخلايا وتمايزها. على أن الخلايا العصبية متى اكتمل نموُّها لا تنقسم، حسبما أوضحت رادولوفيتش، لذا كانت رؤية «السنتروزوم» يشارك في عملية إصلاح الحمض النووي اكتشافًا غير متوقع. وتتساءل الباحثة عما إذا كانت الذكريات تتشكَّل عبر آليةٍ شبيهة بطريقة استجابة الخلايا المناعية للمواد الغريبة التي تواجهها. وذكرت، بعبارة أخرى، أنه في أثناء دورات التكسير والإصلاح، قد تعمل الخلايا العصبية على تشفير معلوماتٍ بعينها عن عملية تكوين الذكريات التي أدَّت إلى تكسير جزيء الحمض النووي.

عندما أزال الباحثون من الفئران الجين المُشفِّر للبروتين TLR9، وجدت الفئران صعوبةً في استدعاء الذكريات طويلة المدى عمَّا تلقَّت من تدريب: فتكون فترة وقوفها ساكنةً أقلَّ كثيرًا عند إعادتها إلى البيئة التي تعرَّضت فيها لصدمة كهربية بسيطة، مقارنةً بالفئران التي لم تخضع لأي تعديل جيني. تشير هذه النتائج إلى أننا "نستعين بأحماضنا النووية بوصفها نظام تشفير" من أجل "الإبقاء على المعلومات لفترةٍ أطول"، على حد قول رادولوفيتش.

سؤال الاتساق

لم يتضح بعدُ كيف لهذه النتائج التي خرج بها الباحثون من دراستهم أن تتسق مع غيرها من الاكتشافات عن تكوُّن الذكريات. مما خلُص إليه الفريق من بحثهم، مثلًا، أن مجموعةً فرعية من الخلايا العصبية الحصينية، التي تُعرف بخلايا «إنجرام» engram، تؤدي دورًا محوريًّا في تكوُّن الذكريات3. يمكن النظر إلى هذه الخلايا على أنها مسار مادي للذكريات، كلًّا منها على حِدة، وهي تعبِّر عن جينات بعينها بعد اجتياز فعل التعلُّم. غير أن مجموعة الخلايا العصبية التي لاحظت فيها رادولوفيتش ورفاقها التهابًا مرتبطًا بالذاكرة هي في غالبيتها مختلفة عن خلايا «إنجرام» العصبية، حسبما أفاد الباحثون.

من جانبه، علَّق توماس رايان، عالم الأعصاب المتخصص في دراسة خلايا «إنجرام» بكلية ترينيتي دوبلن، بقوله إن الدراسة تطرح "أقوى ما لدينا من أدلةٍ إلى الآن على أن عملية إصلاح الحمض النووي مهمة لتكوُّن الذكريات". ومع ذلك، فهو يتساءل عما إن كانت الخلايا العصبية تشفِّر شيئًا مختلفًا عن خلايا «إنجرام». ويرى أنه، عوضًا عن ذلك، يمكن أن تكون عملية تلف الحمض النووي وإصلاح نتيجةً لإنتاج خلايا «إنجرام».

تأمل تساي في أن تتصدى الدراسات التي ستُجرَى مستقبلًا لكيفية حدوث الكسر في الحمض النووي مزدوج الشريط، وما إن كان هذا الكسر يحدث في مناطق دماغية أخرى، بخلاف الحصين.

أما كلارا أورتيجا دي سان لويس، باحثة علم الأعصاب التي تزامل رايان في كلية ترينيتي دوبلن، فترى أن هذه النتائج حققت ما كان يصبو إليه العلماء من توجيه الاهتمام إلى الآليات التي تنطوي عليها عمليات تكوين الذكريات، والإبقاء عليها على المستوى الخلوي. تقول: "نعلم الشيء الكثير عن التوصيلية" فيما بين الخلايا العصبية، "وكذا عن المرونة العصبية، أما ما يحدث داخل هذا الخلايا، فلا نعرفه إلا لمامًا".

للمزيد حول هذا الموضوع، يمكنك الاطلاع على المقال المنشور في قسم «أنباء وآراء» News &Views من دورية Nature تحت عنوان: الطبيعة المناعية للخلايا العصبية وراء تكوُّن الذكريات وبقائها.

* هذه ترجمة للمقالة المنشورة بدورية Nature بتاريخ 27 مارس 2024.

doi:10.1038/nmiddleeast.2024.178

References

1. Jovasevic, V. et al. Nature 628, 145–153 (2024).

2. Stott, R. T., Kritsky, O. & Tsai, L.-H. PLoS ONE 16, e0249691 (2021).

3. Josselyn, S. A. & Tonegawa, S. Science 367, eaaw4325 (2020).

تواصل معنا: